Pour l’anniversaire de Natacha (ornithologue), j’ai fait un mobile en origami. Voici un guide pour faire un manchot en origami (les images viennent de https://www.gathered.how/papercraft/origami/how-to-make-an-easy-origami-penguin).

Origami Manchot

Pour l’anniversaire de Natacha (ornithologue), j’ai fait un mobile en origami. Voici un guide pour faire un manchot en origami (les images viennent de https://www.gathered.how/papercraft/origami/how-to-make-an-easy-origami-penguin).

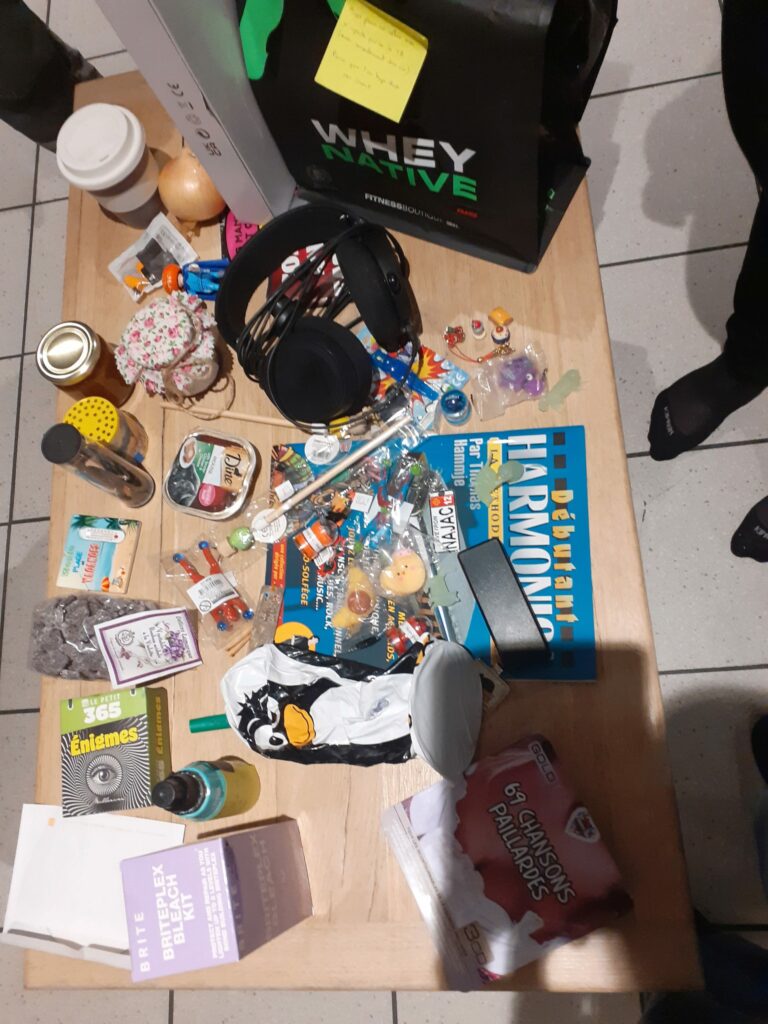

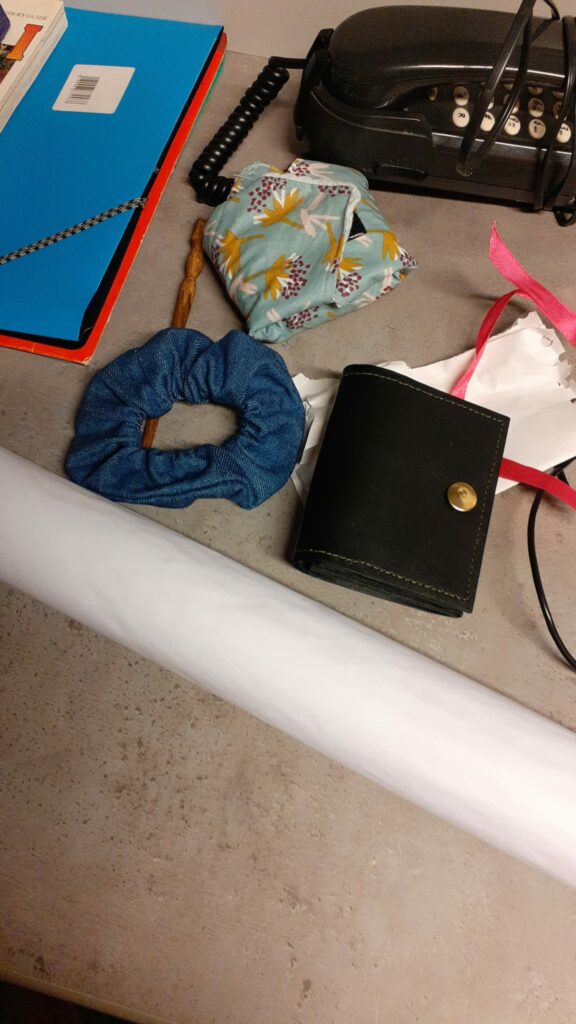

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais on se fait des cadeaux partout : aux anniversaires, aux départs à la retraite, aux retours de mission, de vacances, aux fêtes des pères, des mères, quand on est invité, pour remercier, etc. A Dumont d’Urville, c’est pareil : on s’offre des cadeaux, mais ici, on n’a pas de magasin. Comment faire?

En partant à DDU, je savais que j’allais faire des petits cadeaux pour les 24 anniversaires des hivernants. Mais je n’avais pas bien compris l’esprit des cadeaux entre hivernants. J’avais acheté des petits goodies à 2 euros : des balles, des magnets, des nounours… Pas trop volumineux, pas trop chers, pas trop personnels (nous ne nous connaissions pas à l’époque), mignons. Ce n’est pas du tout ce qu’il faut ! Très vite, on connaît les gens. On veut offrir de vrais cadeaux. C’est mieux si c’est personnel, voire fait-main.

Bref, mes petits cadeaux-goodies ont servi de lots dans un loto-bingo et je me suis mise comme tout le monde à fabriquer mes propres cadeaux.

Vincent (technicien météo) a amené des T-shirts et du papier à imprimer : industriel, mais personnalisable. C’était très bien vu. On reçoit un T-shirt avec un dessin à soi.

Une grosse partie des cadeaux relève des loisirs créatifs. On nous avait d’ailleurs conseillé d’en prendre avec nous : le tricot, la couture, la maroquinerie, l’argile et la peinture… Les anniversaires donnent un but aux créations. D’autant, qu’il a (un peu) de matériel à disposition à DDU.

Dans ce style, j’avais apporté de la laine : j’ai fait un bonnet et j’ai donné beaucoup de laine autour de moi pour que d’autres fassent des cadeaux. J’ai aussi fait un mobile en origami avec du papier trouvé à DDU. Mais tous les matériaux servent, du carton aux métaux. Et ceux qui savent dessiner offrent beaucoup de dessins.

Le plus compliqué est de trouver du papier cadeau. Il n’y en a pas sur place.

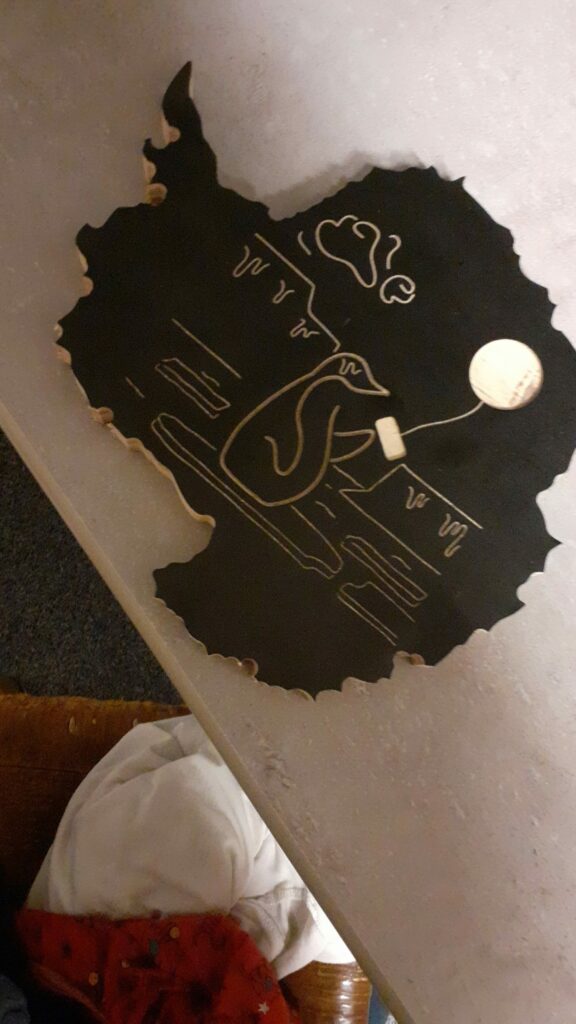

Mais n’allez surtout pas croire qu’on offre des colliers de nouilles. C’est qu’il y a du niveau dans les savoir-faire. Il y a huit techniciens avec du matériel et du savoir-faire parmi les hivernants. Alors, le jeu en bois ou le bijou pourrait venir du commerce. Du coup, la menuisière ou celui qui sait souder sont très sollicités. D’abord, parce qu’on veut que nos cadeaux soient jolis et durables, et aussi parce qu’on a envie de tester la gravure à commande numérique ou l’imprimante 3D. Aurais-je encore l’occasion de toucher à ces engins dans ma vie ? Peut-être pas. L’anniversaire d’untel fournit la meilleure occasion. Je me suis moi-même bien faite aider de Lise (la menuisière) pour fabriquer une lampe et une gravure.

En venant à DDU, on a tous apporté de la nourriture et certains ont apporté de l’alcool dans leurs malles. Ce n’est certainement pas pour les manger ou les boire tous seuls. On offre des coups à boire et on paie des mètres de shoots. Moi qui ne boit rien de rien, ma carte de bar ne sert qu’à cela. Mais certains ont des ardoises conséquentes avec cette tradition.

Et comment fait-on pour faire des cadeaux à ses proches au pays ? Les réservations de cadeaux en ligne, ici il faut oublier. Nous ne recevons pas les SMS à DDU. Les validations de commandes sont bien souvent impossibles.

Autant envoyer un petit message avec une photo ou une vidéo :

Ou un petit mot personnalisé :

La dernière fois que j’ai eu autant de cadeaux à mon anniversaire, j’étais enfant. Et ça m’a fait très plaisir. Bref, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup de cadeaux à DDU. Enfin, c’était vrai en début d’hivernage quand on avait le temps, l’énergie et moins d’anniversaires qui tombaient en même temps. Là, avec la campagne d’été qu’on doit préparer de notre côté, on a moins de temps pour les petites attentions. Et pourtant, le cœur y est.

Après deux grosses journées de veille, je suis contente que mes jours de repos commencent par une période de beau temps. Par beau temps, j’entends « pas de vent ». Début octobre est incroyable. Après le mois de septembre très venteux que nous avons eu, il y avait même du soleil. Plein d’activités se remettent alors très vite en place : les sondages de la banquise permettent d’étendre le périmètre de sécurité. Les biologistes partent à la recherche des phoques qui sont en train de mettre bas. Et l’équipe technique transfère du gasoil.

En prévision de la campagne d’été, et du premier voyage (Raid) vers Concordia et des Raids scientifiques, l’équipe technique hivernante apporte le gasoil stocké sur la piste du Lion aux cuves de Cap Prud’homme sur le continent, soit à 6km de distance. Ils le font en roulant sur la banquise en tracteur.

Ils ont sondé la banquise, tracé et damé la route, sont allés chercher des cuves vides de 12m3, stockées à D3 sur le continent. La pente entre D3 et le niveau de la mer (D0) est raide, cela demande de sécuriser un tracteur Challenger par une dameuse. Le tracteur tracte la cuve et la dameuse retient le tout.

Les cuves de stockage de la piste du Lion sont vidées dans les cuves de transfert. Puis les Challenger font des allers-retours entre la piste du Lion et D0, où le gasoil est transféré vers d’autres cuves de stockage. Un Challenger tracte une unique cuve. Au total, il faut transférer près de 600m3 de gasoil.

Pour des questions de sécurité, personne n’est jamais seul sur la banquise. Pas même, ou surtout, un conducteur dans sa machine. Donc, entre les personnes qui pompent, celles qui transfèrent, qui doivent être à deux, celles qui sont de repos, celles qui surveillent encore la centrale… l’équipe technique (8 personnes) ne suffit pas. Ils ont besoin de monde.

J’avais l’intention d’y aller depuis des semaines mais après une longue phase de préparation, les techniciens sont allés très vite. C’étaient les derniers jours pour pouvoir participer à un transfert. J’ai candidaté.

La veille au soir, je conviens avec Ugo, le responsable technique, que je rejoindrai l’équipe l’après-midi au niveau de la piste du Lion. Je serai avec Lise dans un Challenger. J’aiderai à mettre et enlever les remorques des cuves de gasoil.

Le matin, je suis de service base. Je fais le ménage des communs. J’ai préparé mes affaires pour l’après-midi : mon sac banquise, une tenue qui a un peu vécu, un goûter, des chaufferettes …

A midi, on est à peine une petite dizaine à table parce que tout le monde est en mission à l’extérieur (ils partent avec leur pique-nique). Et Lise m’annonce qu’elle ne part plus : le reste de l’équipe technique a bien avancé, ils ont refait le programme et partiront à deux Challengers l’après-midi. Lise apprend qu’elle n’est plus du voyage. En Antarctique, rien d’automatique.

Je demande par radio à midi s’ils ont toujours besoin de moi. Mathis, le mécanicien me répond qu’ils m’attendent. Branlebas de combat : j’enfile ma VTN de travaille, je vais chercher ma radio, j’oublie au passage de prendre de l’eau et je laisse mon portable dans l’autre VTN, je cours jusqu’à la piste du Lion.

Je croise Ugo qui me dit que les gars jouent aux bonhommes, que si je suis fatiguée ou que j’ai froid, je peux rentrer. Je lui réponds que s’ils jouent aux bonhommes, je n’hésiterai pas jouer à la fifille.

Laurent (second de centrale) m’attend tranquillement en mangeant son sandwich. La cuve est déjà attelée. Il m’explique comment l’attelage et le dételage de la cuve se font.

Un Challenger, c’est un tracteur de 15 tonnes avec des chenilles et 256 chevaux sous le capot. La dameuse fait toute petite face à un Challenger. On monte dans une cabine minuscule. J’avais vu les machines travailler au loin, mais je n’étais jamais montée dedans. Nos sacs « banquise » prennent beaucoup de place.

On quitte la piste du Lion pour accéder à la banquise et là, nous tombons sur une colonne de manchot. Ça prend toujours quelques minutes, les manchots ont la priorité.

Les manchots Empereur passent préférentiellement par l’Anse du Lion pour aller du Nutatak, où se trouve leur colonie, à la mer, où se trouve leur nourriture. Ils se suivent en file indienne d’une dizaine d’individus en se dandinant. Quand on est à pied et qu’on attend un creux entre deux colonnes pour traverser, il arrive qu’un des manchots nous voit et se dirige vers nous parce qu’ils sont curieux. Ça peut alors devenir très compliqué parce qu’on n’a pas le droit de les approcher et que les individus peuvent restent bloqués devant nous sans bouger. Et on ne passe plus. Bref, il faut tout faire pour qu’ils restent focalisés sur leur objectif : du poisson. Moi, ma stratégie c’est de me cacher. On a moins ce problème avec les machines. Avec le bruit, ils s’activent même un peu plus. Vous avez dit « stress » ?

Avec Laurent, on s’est quand même dit que si on devait attendre 5 min à chaque passage, ça allait être long. Mais on a eu plus de chance sur les autres passages.

On roule à 30km/h sur la banquise sur les 5km qui nous séparent de Prud’homme. La glace de mer fait au moins 1,2m d’épaisseur mais, il reste que en dessous c’est l’océan. Les conducteurs n’y pensent pas. Pour eux, c’est une surface proche de la terre et donc plus agréable que la neige.

On écoute SkuaRock, la WebRadio de DDU. C’est une playlist type ChérieFM, sans les commentaires ni les pubs. C’est étrange à entendre, ici en Antarctique, alors que je n’ai pas écouté la radio depuis un an. On regarde le paysage en parlant de la fin de la campagne et des futurs vacances.

Il fait un temps magnifique. Il fait toujours -10°C. On ne se fait pas d’illusion, mais le soleil réchauffe directement nos peaux (crème solaire) et nos vêtements. J’ai presque trop chaud.

Le 2 octobre, les dernières cuves arrivent à D0. On ne fait plus de transfert, mais on laisse les cuves sur place. Il faut se coordonner pour savoir où les mettre. Mathis et Geoffrey nous attendent à Prud’homme. Les manœuvres ne sont pas simples avec le peu d’espace et la neige qui s’ameublit. Mais les conducteurs sont habiles. Ils partent en marche arrière pour placer les cuves. Je n’aide pas à la manœuvre, mais j’accroche ou décroche les remorques. Je mets l’attache et je desserre la sangle à cliquet… bien grippée.

Mathis a formé les autres techniciens à la conduite d’engins. Ses explications étaient bien rodées et dans une ligne droite, en roulant, à 20km/h, j’ai ouvert la portière, je suis sortie, il est sorti, je me suis mise à la place conducteur et j’ai pris le volant.

On a fait deux ou trois allers-retours avec Laurent, puis Mathis me dit : « Tu veux monter avec moi, je te fais conduire ». Je suis montée avec Mathis.

Laurent et Mathis ont fini le dernier transfert tout seuls. Je suis rentrée avec Geoffrey en Challenger. On est passé faire le plein au hangar Engins et on est remonté à la base haute. A 18h, il fait frisquet. Le soleil commençait à disparaître. Par ciel clair, les températures passent de -10°C à -20°C très vite. C’était une excellente journée.

J’écris ces lignes fin août. Nous sommes encore en plein hiver, donc les tempêtes s’enchaînent, mais le minimum de lumière (le 21 juin) est loin derrière nous. J’en profite donc pour faire un bilan de la période la plus sombre de notre hivernage.

Cassons tout de suite un préjugé. DDU est sur le cercle polaire (66° Sud), mais pas au-delà du cercle polaire. Nous n’avons pas vécu de nuit polaire, mais bien des journées très très courtes.

Tout le monde sait que la lumière c’est important. Mais on comprend pas combien c’est important avant d’en manquer. La lumière est essentielle pour la synthèse de la vitamine D et pour le rythme circadien. Les risques sont de la fatigue, mais aussi des difficultés à dormir, irritabilité, troubles alimentaires, musculaires et dépression.

Les symptômes se sont vite faits sentir dans l’équipe. Les résultats étaient en chute libre à la salle de sport. Les gens étaient moins disponibles pour faire des jeux. Il n’y avait pas davantage de disputes, mais moins de tolérance entre les hivernants et moins d’efforts aussi, en particulier pour aider les services bases (les tours de ménage). Pour ma part, j’ai ressenti une fatigue bien particulière. Imaginez que vous vous levez fatigués le matin, mais que la fatigue ne vous quitte pas de la journée. J’ai eu les pires crampes de ma vie, qui s’expliquent par un manque de vitamine D, mais aussi la déshydratation. J’ai aussi mal vécu d’entendre une litanie de plaintes émanées des canapés du séjour, comportement qui a complètement disparu depuis que le soleil est de retour. Je pense qu’il y a un lien.

Je ne résiste pas à vous raconter une scène de la vie quotidienne dans l’obscurité de l’hiver antarctique. Un matin de juillet, je suis de veille, c’est-à dire que j’assure les tâches de prévisions et d’observations météorologiques. J’embauche à 7h pour les premières prévisions, puis je prends mon petit-déjeuner à 7h30. Comme d’habitude, à cette heure-là, il n’y a que C* au séjour. Il n’est pas content : toutes les machines à laver sont occupées. Je trouve le prétexte puéril, preuve que je ne suis pas bien lunée moi-même. Mais je laisse couler. S* arrive. « Ça va ? Bien dormi ? » – « Non ! Il y a des choses sur la base qui m’énervent ». Ambiance ! J’ai eu beaucoup de mal à l’écouter. Moi aussi, plein de choses m’énervent. Je ne prends pas la liberté d’embêter les gens avec ! Je retourne au bureau. Enfin seule ! Je prépare le ballon pour le radio-sondage. V* arrive au travail et ses premiers mots sont : « Journée de merde ! ». Ce matin-là, les trois premières personnes que j’ai vues étaient de très mauvais poil, pour des motifs ridicules. On est content quand le soleil revient.

Pour lutter contre ces problèmes, la médecin nous administre de la vitamine D tous les midis.

Elle nous a installé une lampe de luminothérapie dans le séjour et organise des sorties de quelques dizaines de minutes pour recaler notre rythme circadien. Et puis, on s’organise entre nous pour sortir randonner dès qu’on peut.

Pour ma part, la fatigue matinale a disparu avec 30 min de luminothérapie au bureau le matin.

De façon générale, le manque de tonus des hivernants en hiver est bien connu. C’est pour cela que de nombreuses activités sont traditionnellement organisées au sein des bases, et entre les bases antarctiques.

C’est une semaine de vacances où les hivernants de DDU organisent des activités. J’aurais pu en faire un billet de blog. Mais la Midwinter est décrite sur tous les blogs de DDU. C’était sympa et bon enfant. Avec mon équipe, on a organisé une chasse au trésor. On a fait une scène ouverte et une gay pride. On s’est bien amusés.

Il s’agit d’une compétition sportive entre les trois districts austraux (Crozet, Kerguelen, Saint Paul et Amsterdam), la base franco-italienne de Concordia, et celle Dumont d’Urville.

Les épreuves sont très nombreuses et il y en a pour tous les goûts : du crossfit à l’essuyage de vaisselle, du dessin à la chorégraphie. Toute la base a participé.

Cette année, DDU est arrivé deuxième.

Le festival du film antarctique ou Winter International Film Festival of Antarctica (WIFFA) est un festival cinématographique annuel ouvert exclusivement à ceux qui passent tout l’hiver en Antarctique ou dans les zones subantarctiques. Le festival produit des courts-métrages d’une durée maximale de 5 minutes et se divise en deux catégories :

Cette année, DDU a participé aux deux compétitions l' »Open » et le « 48h ». Je joue une méchante dans l' »Open » et j’ai participé aux montages. On attend encore les résultats.

Ce n’est pas un hasard si je ne parle du manque de lumière qu’à la fin de l’hiver. J’étais prise d’une grande flemme, qui a pris fin dès les premiers rayons de soleil à nouveau présent. C’est vite passé et je continue à trouver la nuit perpétuelle moins pénible que le jour perpétuel .

J’ai participé au podcast de Sophie Faille, notre médecin, diffusé sur France Info.

Bonne écoute.

PS : un post Instagram de Météo France

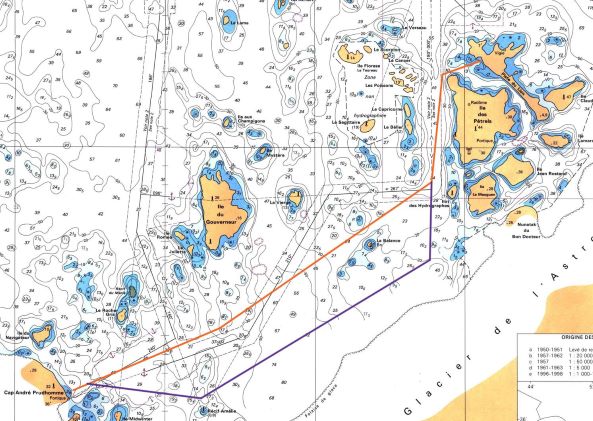

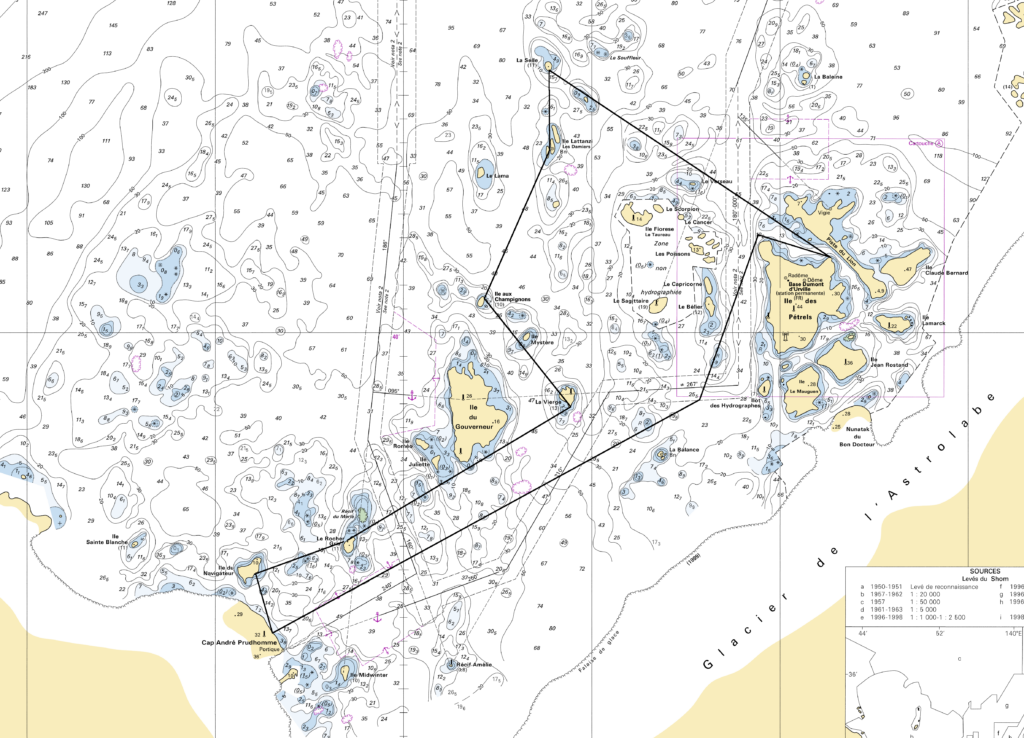

Cet été à Dumont d’Urville (DDU), il y avait de l’eau tout autour de l’île des Pétrels. C’est à dire que les îles étaient libres de glace. On y allait avec deux petites embarcations. J’ai eu l’occasion de naviguer sur un de ces deux bateaux.

Officiellement, j’étais là pour mettre en place une assistance à la petite navigation. L’idée était de fournir une estimation de l’état de la mer à partir du vent à DDU (53 m plus haut). Pour ça, il fallait que je discute avec Célestin de la définition de l’état de la mer, et des critères pour un état de la mer acceptable à DDU. Officieusement, je suis en balade pendant 6h dans les îles autour de Pétrels.

Nous nous sommes donc retrouvés le 24 janvier 2024 avec Coline (coordinatrice scientifique) et Célestin (pilote) à l’abri côtier, pour une journée bien complète. Pour commencer, on va chercher les Vincents à Prudhomme pour les déposer sur l’île du Navigateur. Ce sont deux glaciologues qui récupèrent sur les îles des échantillons de roche. Puis, le bateau transporte les plongeurs pour une opération dans l’Anse du Lion, et enfin nous passons d’île en île pour que les Vincents prélèvent leurs échantillons.

Il fait un temps magnifique et les poussins de manchots Adélie sont aussi gros que leurs parents. La première étape est d’enfiler une combinaison intégrale. Elles sont lourdes, elles ne sont pas à ma taille (elles ne sont à la taille de personne), elles sont moches et elles n’ont pas de poches ! Une fois habillés, on se met à avoir de grosses difficultés à marcher. Il faut cependant monter sur Pamela, la petite embarcation de 6 places, en descendant l’échelle entre le quai et le bateau.

En allant à Prudhomme, pour récupérer les glaciologues, je prends le vent glacial de face. Il fait -5°C et l’eau de mer doit être à -1°C. La mer était entre calme et peu agitée. On m’avait conseillé de protéger mes mains car la combinaison est plus étanche que chaude. Avec la vitesse relative du bateau, mes pommettes ont très très froid. L’eau de mer qui nous atteint gèle sur la combinaison de Coline juste devant moi. Je suis soulagée en arrivant.

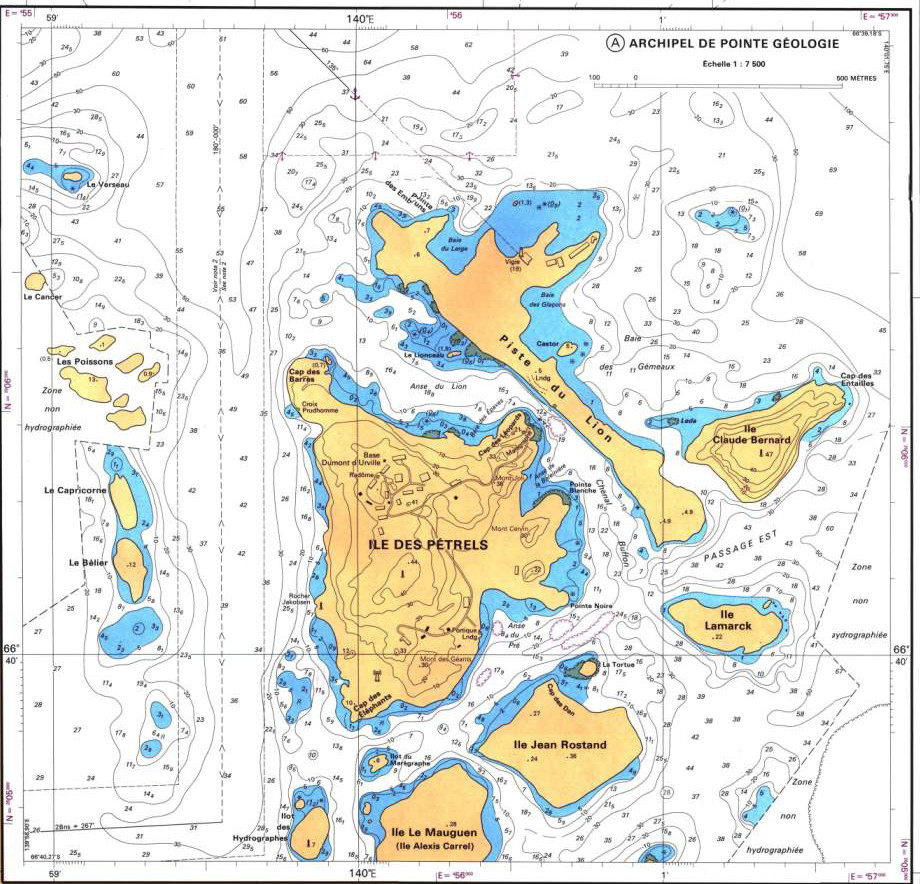

Après avoir déposé les Vincents sur l’île du Navigateur, on repart vers DDU. C’est Coline qui est maintenant à la barre. Elle s’entraîne à passer entre les bourguignons (les petits morceaux d’icebergs) et les rochers qui affleurent. Elle se repère sur une carte des fonds de DDU, pas forcément à jour. L’eau est très claire, mais les cartes ont pu être faites à une époque où Dumont d’Urville était englacée. Entre les îles, les fonds sont hauts et régulièrement, il faut contourner quelques rochers sous-marins ou lever les hélices du bateau pour qu’elles ne frottent pas.

Coline me redépose à l’abri côtier. Je remonte à la base haute pour aller chercher le repas en cuisine. Pendant ce temps, le reste de l’équipe et les plongeurs préparent les opérations de plongée. Il fait vraiment chaud sur terre. Qu’est-ce que c’est bleu et beau… même dans un endroit aussi industriel que l’Anse du Lion. J’essaie de prendre quelques photos. J’avais peur d’abîmer mon appareil photos sur Pamela. J’ai d’ailleurs peu d’espoir que les photos rendent le turquoise et la transparence de l’eau.

Je ne suis pas sur le bateau lors de l’opération de plongée. Je la regarde depuis la terre à quelques dizaines de mètres de moi. Un marégraphe est endommagé au niveau de l’Anse du Lion. Lors de sa rotation à R2, l’Astrolabe a détaché un morceau de glace qui a déplacé le bloc de béton qui maintenait en place le marégraphe et a sectionné son câble d’alimentation. On a dû partir en exploration pour retrouver l’appareil. Ils l’ont repéré à l’aide d’une petite bouée gonflable. Aujourd’hui, les plongeurs arrivent avec Pamela au niveau du marégraphe. Ils portent des combinaisons de plongée avec des doudounes à l’intérieur. Ils plongent et accrochent au bloc de béton une (grosse) bouée qu’ils gonflent. Le bloc de béton d’environ 1m3 remonte avec la bouée gonflée. Il est transporté accroché à Pamela. On le déplace vers le port côté piste du Lion. C’est une grue qui le récupère sur terre. C’est facile et simple finalement. Dans l’après-midi, Coline détermine encore où entreposer le bloc.

Pamela redépose les plongeurs à l’abri côtier. Je suis sure qu’ils penseront à revenir me chercher, car c’est moi qui ai les sandwichs. Et je repars avec Corentin et Coline vers les îles. Le bateau fait beaucoup de bruit. On a du mal à se comprendre.

On récupère les Vincents à l’île du Navigateur et on les dépose sur celle du Rocher Gris. Les îles sont entourées d’une banquette de glace à 2m au-dessus du niveau de l’eau. La banquise a disparu et les vagues attaquent la glace en contact avec l’eau. Au sommet de l’île, le vent abrase la glace et la roche noire fait fondre plus vite la glace à son contact. La glace entoure les îles comme des tonsures de moines.

La banquette complique l’accostage. Il faudrait que les rochers affleurent au niveau de l’eau, mais qu’ils ne soient pas trop englacés pour pouvoir descendre facilement du bateau, et qu’ils ne soient pas trop lisses pour qu’on puisse accrocher Pamela. La plupart du temps, on se jette du bateau sur un rocher. C’est « casse-gueule » dit l’un des Vincents. On regrette de ne pas avoir pris de piolet. On fait confiance à la combinaison et à ses semelles qui par chance sont adhérentes. Célestin stationne le bateau un peu plus au large.

Dans un premier temps, je suis restée sur Pamela avec Célestin. Quand il peut, il s’amarre. Sinon il attend sur le bateau à quelques mètres de l’île. On ne part pas en balade pour ne pas avoir besoin de refaire un plein. C’est l’occasion de discuter. Célestin a un contrat avec l’IPEV pour l’ensemble de la campagne d’été. Il est arrivé avec le premier bateau et repartira avec le dernier. Quand il est arrivé, il y avait encore la banquise. Puis, tout a débâclé et il a vite pu travailler comme pilote. Il pilote normalement des bateaux beaucoup plus gros. A son retour en France, il travaillera sur le Belém : un ancien 3 mats qui sert de navire école pour conserver les savoirs-faire. Il va beaucoup voyager sur ce bateau : récupérer la flamme olympique et partir vers le sud de l’Espagne, l’Écosse, l’Angleterre… Mais que fait-il ici à piloter Pamela ? Il voulait voir l’Antarctique.

On a pris le repas à Rocher Gris. On mange bien à DDU, même les sandwichs. « Ce n’est pas des sandwichs SNCF. » Il fait froid, mais le soleil est magnifique. Célestin n’a pas trouver comment bien amarrer le bateau et reste avec les cordages dans les mains. Coline, biologiste, discute avec les Vincents de l’évolution du site, de leurs pratiques scientifiques et d’escalade à Hobart.

Je suis descendue avec les Vincents sur l’île de la Vierge, pendant que Célestin et Coline repartaient vérifier les moteurs et faire le plein. Les roches sont ici du granite et du gneiss très majoritairement. Sur la Vierge, la roche est rose, mais elle est blanche à certains endroits, couverte par les déjections d’oiseaux. Une colonie de manchots Adélie y a élu domicile. On les reconnaît à l’odeur, mais après quelques mois à DDU je suis habituée. Je peux me concentrer sur l’environnement et comme le bateau est parti, c’est très calme … sauf quand les Vincents jouent du marteau piqueur.

Je fais deux ou trois fois le tour de l’île. Il y a des plumes de manchots partout et un skua qui vole autour de la colonie. La relation entre les skuas et les manchots est un peu particulière : c’est comme si un lion vivait au milieu des gazelles. Coline me demande si j’ai vu des poussins de skuas. Je ne crois pas parce que j’ai fais le tour de l’île et à aucun moment un skua n’est devenu agressif. Un skua avec poussin te fait bien comprendre que tu n’es pas à ta place. C’est sur l’île de La Vierge que j’ai appris que les manchots sont bien plus habiles qu’on croit, en particulier pour marcher sur les banquettes glacées.

Pamela nous récupère et nous allons vers l’île aux Champignons. Nous faisons quelques fois le tour de l’île, et nous n’arrivons pas à accoster. La banquette fait tout le tour de l’île. Il y a des rochers qui affleurent partout, nous circulons doucement, les moteurs relevés. « De la glace et des algues, meilleur endroit pour se casser la gueule ». Cette fois c’est Célestin qui en profite pour faite un tour sur l’île à pied.

Avec Coline, on va faire du repérage pour savoir comment accoster les Damiers. Les Damiers sont trois îles. On fait des huit entre les îles. Leurs abords sont plus lisses les unes que les autres. Les rochers sous-marins sont tout autour de nous. Je me place à l’avant pour repérer les rochers sous-marins. Les vagues tapent sur le bateau. Nous n’arrivons pas à accéder à l’île centrale qui était celle prévue à l’origine. Les Vincents abordent une île périphérique.

Avec Célestin et Coline, nous allons repérer comment accoster sur La Selle. Contrairement à ce que dit la carte, il s’agit de quatre îles. Les Vincents ont du mal à nous entendre quand on les appelle à la radio. Leur radio était éteinte dans leur sac. La Selle est la dernière île. Après avoir encore fait une fois le tour de l’île, on repart vers Pétrels.

Cette sortie est l’un de mes meilleurs souvenirs de Dumont d’Urville.

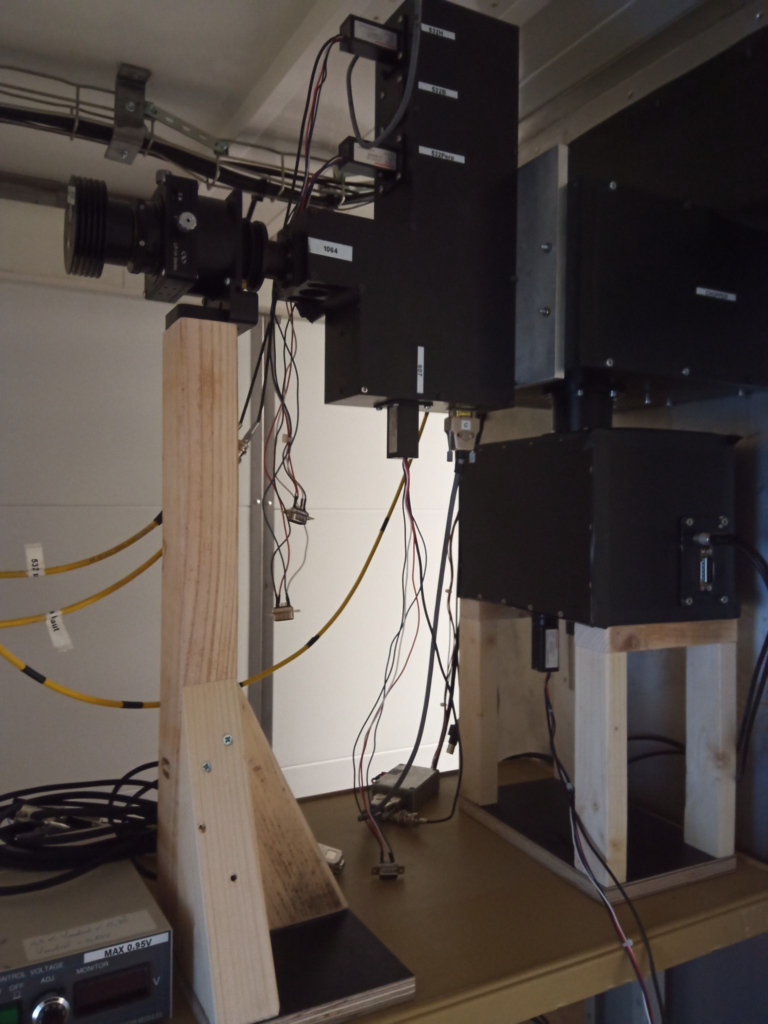

La nuit est de plus en plus présente à Dumont D’Urville. Ça nous permet de voir de plus en plus d’aurores, mais aussi un rayon vert dans le ciel. Il s’agit d’un faisceau laser. Florent (opto-électronicien ou lidariste pour nous) du LATMOS s’en sert pour étudier la stratosphère.

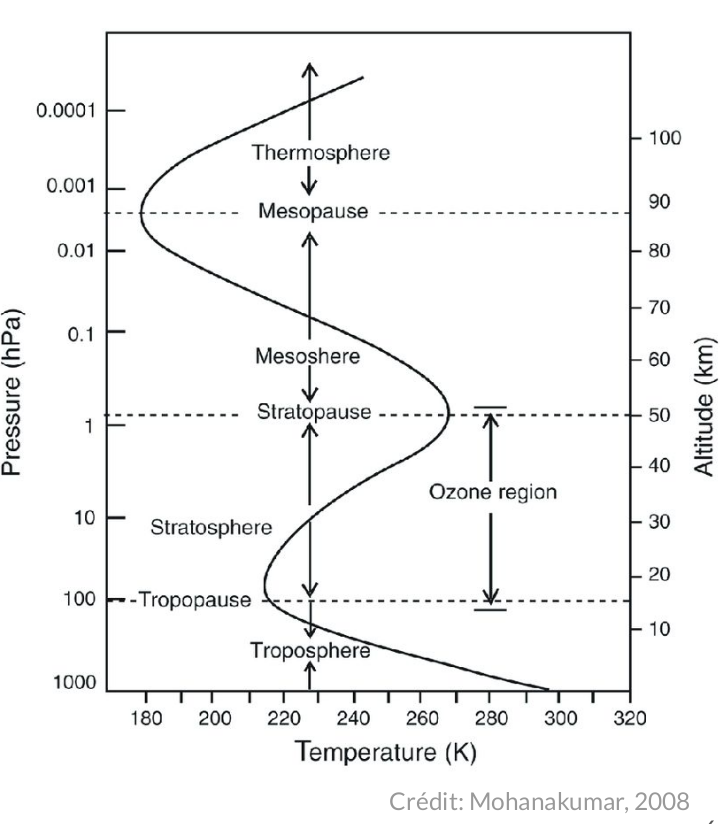

La stratosphère est la 2ème couche de l’atmosphère (après la troposphère). Elle débute entre 8 et 16 km (selon la latitude) et s’achève à 50 km d’altitude. C’est là que se trouve la couche d’ozone, entre 15 et 25 km. Cette couche est primordiale pour la vie sur terre, car elle absorbe les rayonnements ultraviolets et protège ainsi les organismes vivants à la surface.

Aujourd’hui, de nombreuses questions scientifiques cruciales exigent une connaissance approfondie des processus stratosphériques et de leur évolution à long terme.

En Antarctique, en hiver austral, le pôle ne reçoit pas de lumière solaire. Cela crée un important gradient de température entre les hautes et moyennes latitudes. La stratosphère polaire est alors isolée. Sans rayonnement solaire pendant l’hiver, la température chute, jusqu’à atteindre des extrêmes permettant des réactions chimiques spécifiques et en particulier, celles menant à la destruction de la couche d’ozone.

La destruction hivernale de la couche d’ozone polaire a été découverte dans les années 1970-1980. Depuis, des efforts de recherche internationale majeurs ont été faits pour identifier les causes de ce trou de la couche d’ozone, menant en 1987 au Protocole de Montréal, interdisant les gaz chloro-fluoro-carbone (CFC).

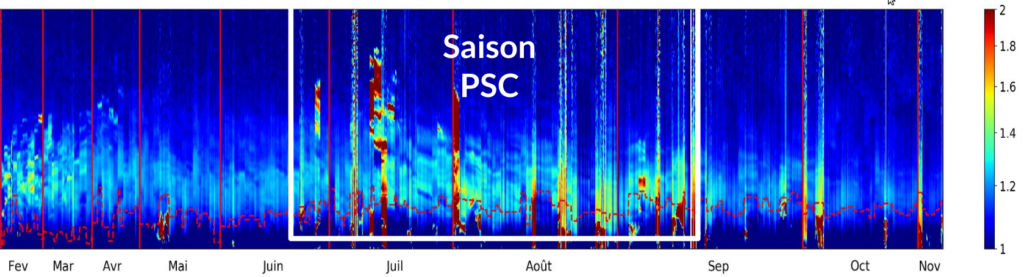

Cependant, il existe encore de fortes incertitudes sur le retour aux niveaux d’ozone pré-1980. Dans ce cadre, un lidar a été installé à DDU en 1989. Il fournit les mesures permettant l’étude des nuages stratosphériques polaire, et de l’impact sur les processus stratosphériques d’événements ponctuels, tels que le volcanisme ou les feux de biomasse.

Dans la stratosphère, il y a très peu d’eau, mais il y en a un petit peu, assez pour créer les Nuages Stratosphériques Polairies (PSC -Polar Stratospheric Clouds). Ils sont composés d’un mélange d’eau, d’acide nitrique et d’acide sulfurique, qui se combinent différemment selon les conditions atmosphériques, formant des cristaux plus ou moins gros, ou encore une solution liquide en surfusion. Ces nuages n’apparaissent qu’en hiver et dans le vortex polaire (isolés des masses d’air des moyennes latitudes), car ils ont besoin de températures suffisamment basses pour se former.

Les PSC sont étudiés depuis les années 1880. Ils sont cruciaux dans les mécanismes de destruction de l’ozone stratosphérique. Ils permettent des réactions chimiques à leur surface. Ces réactions dites hétérogènes, entre deux phases, par exemple glace et air, et activent des réservoirs chlorés. En fin d’hiver, ils entraîneront une destruction catalytique de l’ozone. Sans PSC, donc sans ces réactions hétérogènes, il n’y aurait pas de destruction d’ozone.

Les mesurer permet de mieux définir leurs caractéristiques, de mieux les représenter dans les modèles atmosphériques et de mieux comprendre leur impact dans le changement climatique.

Les aérosols atmosphériques sont de fines particules en suspension dans l’atmosphère. Dans la stratosphère, ces aérosols sont présents toute l’année entre 15 et 25 km. Ils sont principalement soufrés, produits par des éruptions volcaniques, ou carbonés, générés par de gros feux de forêt. On étudie leur évolution et leurs interactions : comment est-ce qu’ils se rependent dans la stratosphère, et est-ce qu’ils influencent la formation des PSC ? D’autant qu’ils ont eux-même une chimie hétérogène qui peut entraîner la destruction d’ozone.

L’étude des aérosols ne passe pas que par les mesures lidar. La richesse des instruments satellitaires permet également de suivre leurs panaches et leur concentration, de même que les mesures in situ de ballons atmosphériques avec sonde-ozone.

Les feux de forêt produisent des particules carbonées (contenant des atomes de carbone). Au cours des 20 dernières années, on s’est rendu compte que ces particules pouvaient atteindre la stratosphère. Depuis 2017, on sait que ces injections d’aérosols peuvent être de la même ampleur qu’une éruption volcanique modérée. Une fois passés dans la stratosphère, ces aérosols sont mesurés sur des durées inédites, comme les feux de forêts australiens de 2019-2020.

Leur présence inattendue dans la stratosphère pose de nouvelles questions sur nos connaissances de la stratosphère, d’autant que les feux de biomasse sont susceptibles d’être plus fréquents avec le changement climatiques.

Les volcans émettent des particules soufrées (contenant des atomes de soufre). L’éruption du Hunga Tonga–Hunga Haʻapai est une éruption historique qui a eu lieu le 15 janvier 2022.

Une quantité d’eau inédite a été injectée jusqu’à +50 km et a atteint la mésosphère. Le panache d’aérosol injecté s’est répandu dans les deux hémisphères.

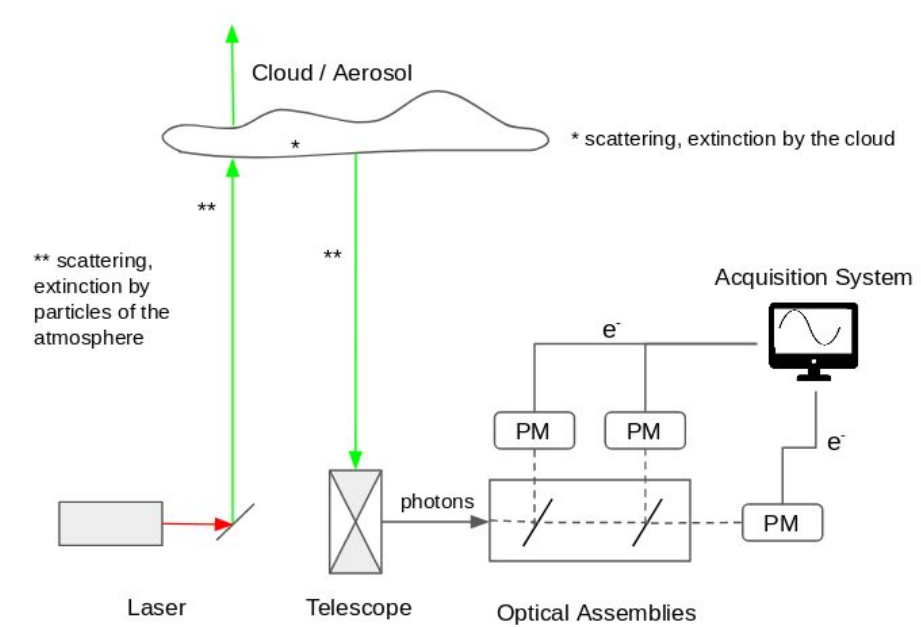

Les lidars, il y en a dans plein de domaines différents. Rien que dans les sciences atmosphériques, il y en a pour mesurer la vapeur d’eau, le vent, d’autres mesurent la topographie, etc. L’idée est toujours la même : on envoie une onde lumineuse et on voit ce qui revient.

Florent envoie un faisceau lumineux dans l’atmosphère. Ce qui revient vers son télescope a été réfléchi par l’atmosphère elle-même ou par des particules en suspension dans l’air.

Le faisceau initial contient 3 longueurs d’ondes : 532 nm (vert – c’est celui qu’on voit), 1064 nm (dans l’infra-rouge) et 355 nm (dans l’ultra violet). Florent a mis en place les mesures dans l’UV, lors de la campagne d’été de 2022. Le lidar émet à l’horizontale, le faisceau est réfléchi par un miroir (parfaitement réglé) pour le mettre à la (parfaite) verticale.

Le signal n’est pas émis en continu. Le laser envoie des impulsions à 10Hz. Cela permet d’avoir une alternance de périodes d’émissions du faisceau par le laser et de réception de la lumière réfléchie par le télescope. A chaque tir, une partie importante du signal revient de la troposphère jusqu’à 6-8km. Cela n’intéresse pas Florent et pollue le signal. Il utilise un obturateur mécanique, qui est une roue trouée. Elle tourne vite (à 800Hz) et elle est finement synchronisée pour bloquer les périodes où le signal reçu revient de la troposphère.

Après avoir été réfléchie par l’atmosphère, les nuages et les particules, la lumière revient vers DDU. Nous ne voyons pas le signal réfléchi. C’est pourtant celui que Florent détecte à l’aide de son télescope.

Le télescope est un gros miroir convexe. Pour capter le maximum de signal, il a un large champ de vue conique. La lumière est envoyée sur des filtres (des lames séparatrices) qui redivisent physiquement chaque longueur d’onde. Des détecteurs comptent le nombre de photons et le tout est envoyé à une baie d’acquisition.

Le signal de retour est très faible et invisible à l’œil nu. Comme l’air est moins dense dans la stratosphère que dans la troposphère, le signal qui revient de la stratosphère est d’autant plus faible. C’est pourquoi on utilise un laser le plus puissant possible et de très longues mesures : on somme le signal de retour sur 15min minimum (1h-1h30 pour être sûr) afin d’avoir un rapport signal sur bruit conséquent.

Le lidar produit une onde polarisée. Florent mesure la polarisation de l’onde qui revient. L’eau liquide ne modifie pas la polarisation de la lumière, alors que la glace oui. On peut ainsi savoir s’il y a de l’eau liquide dans les nuages. On peut également faire des hypothèses sur la composition de certains panaches d’aérosols sondés, selon les propriétés optiques mesurées.

Les données acquises ici sur les aérosols et les PSC ne sont pas comme les données météos transférées en temps réel mais « suffisamment souvent ». Le réseau NDACC (Network for Atmospheric Climate Changes) finance les mesures d’ozone un peu partout sur Terre. Les données de DDU y sont en accès libre. Elles servent ensuite, avec les mesures satellites et in situ, à améliorer les modèles numériques et à mieux comprendre le fonctionnement de la stratosphère.

La cuisine est gérée par Clément, le cuisiner et Juliette, la boulangère- pâtissière. Ils font preuve de créativité afin de garder le moral des troupes au plus haut ! C’est bon, varié et équilibré.

La cuisine, c’est important pour le moral. A DDU, on s’habitue à un certain luxe.

A DDU, personne n’a à se soucier des courses ou à préparer le repas. Le frigo est toujours plein. C’est l’équipe de cuisine qui s’occupe de tout. Le service a lieu tous les jours à heure fixe, sous forme de buffet (la plupart du temps).

A des milliers de kilomètres de tout supermarché, rien n’est bio, local ni de saison. Les denrées sont transformées, surgelées, déshydratées et nos produits frais, tels que les fruits et légumes, ne tiennent que quelques mois. Et pourtant c’est bon, varié et équilibré (la plupart du temps).

Durant la mid-winter, la cuisine était en pause. Ce sont les hivernants, qui à tour de rôle se sont occupés de la cuisine : on a eu une semaine de plats très bons, mais très riches. Ce n’est pas si simple de cuisiner peu gras, peu salé, peu sucré. Et c’est le cas avec les pros : on évite les frites tous les jours. On a des fruits toujours à disposition (jusqu’à pénurie). Tout le monde a sa dose de féculents et de protéines.

Juliette prépare un dessert par jour. Faites le compte ! Il en faut des idées pour faire quotidiennement des desserts différents.

Juliette, c’est le diable. Ses desserts sont très parfumés sans que le sucre ne domine. Elle aime le beurre, mais elle donne à ses préparations un aspect léger et sain. Elle accompagne les gâteaux les plus bourratifs d’une petite compote ou une petite salade de fruit, pour les faire passer pour inoffensifs.

Certes, rien ne nous oblige à manger du gâteau tous les jours. Mais c’est compliqué de résister. Et il en reste toujours un peu dans le frigo pour le goûter ou le soir.

Il y a 8 personnes déclarées végétariennes sur le site. Je dis « déclarées » parce que j’en fais partie, et je ne suis pas strictement végétarienne. Je considère que je n’ai pas besoin de viande à tous les repas. Les œufs, les légumineuses et le soja, c’est bien suffisant comme source de protéine.

Il n’y a pas d’allergies alimentaires à DDU. Ça fait partie des tests que l’on passe pour venir. Mais, il y a les goûts et les intolérances de chacun. De temps en temps, un peu d’un plat, sans oignon ou sans poivrons, est réservé pour les personnes qui n’en veulent pas. Et si le plat ne convient vraiment pas, il y a toujours la possibilité de piocher dans le frigo collectif du séjour.

Le café, c’est tellement sacré que c’est l’affaire du service-base : les personnes qui font le ménage et la plonge s’occupent aussi de préparer le café pour tout le monde. Ils s’en occupent la veille au soir pour le lendemain.

Le pain est prêt pour le matin. La personne de quart de nuit (quand elle y pense) s’occupent d’apporter ce qu’il faut pour la petit-déjeuner. On arrive au compte-gouttes et comme à l’hôtel. Puis chacun se sert suivant ses habitudes : thé, café, chocolat, sirop ou jus de fruit, pain/beurre, céréales ou petits gâteaux et barres céréales.

Bien sûr, il y a des restes. Les plats sont filmés après chaque repas et mis dans le frigo collectif du séjour. Les ornithologues qui reviennent de mission, les promeneurs qui reviennent de balade, les techniciens qui se réveillent tard après un quart de nuit, tous cherchent leur repas dans le frigo.

Les mercredi et les dimanche soir, on mange les restes. C’est tellement bon qu’on appelle ça des « best of ». On pioche un peu de ceci ou de cela au gré des envies du moment. Et c’est seulement après quelques jours, qu’on jette les restes au broyeur. Les quantités de nourriture cuisinée puis jetée sont très faibles.

Les fruits se gâtent vite. Ça fait mal au cœur. On sait qu’un jour, on en n’aura plus. A présent, il ne reste que des pommes et des oranges. Pour en profiter le plus longtemps possible, on les cuisine. On fait des compotes et des salades d’oranges. Mais régulièrement, on tombe sur des caisses de fruits partiellement moisies et là, on jette.

On participe facilement à la cuisine. D’abord, il y a les travaux collectifs, les manip’ vivres où on transporte les denrées des magasins au séjour. Ensuite, on vient couper des légumes (quand il y en avait des frais) ou faire des confitures ou des compotes sous la direction du chef.

Cette année, on a beaucoup de chance, la cuisine est ouverte. On y entre comme dans un moulin, parce qu’il y a quelqu’un et parce qu’il fait plus chaud que dans le séjour. On peut y cuisiner ce qu’on a envie au son de la compagnie Créole et faire des suggestions ou y prendre des leçons de cuisine : comment faire des croissants ou lever des filets.

La vie sur base, c’est un subtil mélange de quotidien et d’exceptionnel. C’est beaucoup le cas autour de la cuisine.

Si l’équipe technique fait une pause tous les jours à 10h, ce n’est pas le cas du reste des hivernants. Par contre, tout le monde respecte le goûter du mercredi à 16h. On fait même un appel radio pour l’occasion.

C’est toujours différent : depuis les gaufres, aux brioches et aux crêpes, qu’on accompagne de crème fouettée, de chocolat et de caramel maison (Juliette, c’est le diable).

Bien plus traditionnel le samedi matin, Juliette fait des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisins. Ça encourage sans doute à se lever. On est déçu quand il n’y en a pas.

Les plats sont sains et équilibrés… sauf le samedi soir. On mange debout des sushis, des bruschettas, des hamburgers… avec un thème particulier et des jeux associés.

De temps en temps (une fois par mois), c’est brunch le dimanche matin. Il commence vers 10h30. Pour l’occasion, il y a tous les types de petit-déjeuner, les viennoiseries et des pancakes et du sirop d’érable et un service à la demande d’œufs sur le plat, bacon, saumon, etc. Ça n’arrange pas toujours les personnes comme moi qui travaillent tous les dimanche et doivent attendre 10h30 le petit-déjeuner.

Dès qu’on peut fêter, on fête : Noël et Pâques, toutes les commémorations et tous les anniversaires.

Pour son anniversaire, généralement on fait un apéritif. On choisit le plat et le type de gâteau. On souffle les bougies au milieu d’un chœur chantant « Joyeux anniversaire ». On a plein de cadeaux fait-main à DDU.

A DDU, le bateau de ravitaillement nous quitte en février et revient fin novembre. Tout ce qu’on mange est arrivé durant la campagne d’été. On vit en autonomie sur les réserves stockées dans deux magasins le « -20″(°C) et le « +4 ».

Voici quelques chiffres (merci Clément) pour vous donner une idée :

L’équipe d’une année fait les commandes pour l’équipe suivante et l’IPEV fait des commandes systématiques. Mais chaque équipe de cuisine à ses propres habitudes. Sur des mois de consommation, les petites manies font de grosses quantités.

Par exemple, Clément n’utilise pas de soupe déshydratée. Mais il se pourrait bien que l’IPEV commande quelques kilos de soupe déshydratée parce qu’ils estiment qu’on en passe toujours un peu.

S’il faut chercher de la nourriture perdue, c’est surtout-là.

Plus ça va, et plus certains aliments disparaissent. On n’a plus de bananes, kiwi ou mangue depuis le tout début de l’hivernage. On n’a plus certains fromages, certaines confitures ou pâtes à tartiner. Loin des yeux, loin du cœur ! Je ne ressens pas de manque pour l’instant. On verra ce que ça fait de les voir revenir en décembre.

Certaines denrées sont encore présentes, mais menacées. Si on gère mal les stocks, on pourrait finir par manquer de fromage ou de lait. C’est spécifique à chaque année : un chocolat chaud le matin, c’est 200 ml, soit 1,5 l par semaine par personne. Suivant le nombre de personnes qui boivent du chocolat chaud le matin, les stocks peuvent être larges ou insuffisants, d’une année sur l’autre.

Et puis, il y a ce qu’on peut fabriquer sur place. Parlons des yaourts. Vue les dates de péremption des yaourts, vous vous doutez que nous mangeons des yaourts périmés depuis quelques mois maintenant. On pourrait fabriquer des yaourts ici. Mais cela demande du lait et on manque de lait. Rien n’est magique : il faut transporter plus de lait spécifiquement pour fabriquer les yaourts et plus de fioul pour cuire les yaourts. C’est bien plus économe de transporter des yaourts tout fait.

Bon, moi, je ne bois pas. Si, si. Rien du tout. Mais le bar est central dans la vie de la station. L’alcool est payant et rationné depuis peu, alors on en parle beaucoup. Ça vaut sans doute le coup d’en parler dans un autre billet de blog.

Le travail, c’est la moitié du temps, voire beaucoup moins. Alors qu’est ce qu’on fait le reste du temps ? On randonne (on a beaucoup de chance cette année il fait très beau). On fait du sport (parce qu’on a peu d’activité physique par ailleurs). On apprend des trucs (un autre métier, une langue étrangère, etc.). On regarde des films (pas tant que ça finalement). Et puis on joue. On joue beaucoup à DDU.

Bien sur, il y a les traditionnels jeux de société. Depuis les échecs jusqu’au scrabble, on se remet aux jeux de société qu’on avait pas touchés depuis l’enfance.

Ensuite, il y a les autres jeux de société. Les plus modernes. Des jeux coopératifs ou des jeux de stratégie, de deux joueurs à 10 joueurs. On s’initie aux jeux de rôle. Ceux parmi nous qui étaient des gros joueurs avant de venir sont d’énormes joueurs à DDU : Killian et Natacha jouent 1h30 par jour en moyenne.

En intérieur, le séjour fait la part belle au baby foot, billard et au ping-pong. C’est parfois un problème : certains font leur sieste postprandial dans le séjour, c’est incompatible avec le ping-pong par exemple.

En extérieur, on fait de la luge ou de la pétanque. Je n’ai moi-même testé ni l’un ni l’autre.

Tous les samedis soir, c’est soirée. Je n’y assiste qu’un week-end sur deux, parce que je suis de veille météo un dimanche sur deux. Et de toute façon, jamais je n’arriverai à tenir jusqu’à 6h du matin comme certains.

Dans les soirées, on organise des lotos, des blind-tests … On se déguise, on fait des karaokés, des jeux stupides de groupe et bien sûr des jeux à boire.

Bref, ça joue beaucoup à DDU.

Faire du vélo sur la banquise, j’en ai envie depuis que je sais qu’il y a des vélos à Dumont d’Urville. Ils sont sur la piste du Lion (voir article géographie) et mis à disposition des campagnards d’été qui y travaillent.

En janvier, je suis allée visiter le hangar Avion. Il s’agit du bâtiment qui se trouve sur la piste du Lion. La piste du Lion devait être une piste d’atterrissage. Le hangar de la piste devait accueillir les avions et la tour de contrôle. Cela ne s’est jamais fait. Actuellement, le hangar sert d’atelier l’été et à protéger les engins l’hiver. La tour ne sert à rien.

Bref, je l’ai tout de même visitée durant la campagne d’été. Je n’ai pas eu la vue que je souhaiterais (j’imaginais voir à 360° depuis la tour), mais j’ai vu qu’il y avait quatre vélos dans un coin du hangar. L’idée a fait son chemin.

En mars, la mer a recommencé à geler. Mais rien de très solide. Par contre, en avril, tout est allé très vite. La banquise n’a cessé de s’épaissir et le périmètre de sécurité n’a cessé de s’élargir. Depuis, aucune tempête, aucune houle n’est venu la casser. Elle fait 50 cm d’épaisseur. Elle s’étend sur 200 km, (mais les polynies autour de DDU ne nous permettraient pas d’aller aussi loin à pied). Et surtout, elle est plate comme jamais.

J’ai ressenti un sentiment d’urgence. La banquise va finir par casser. Après cela, même si elle redeviendra compact, des fractures se seront formées ou les morceaux de glace seront montés les uns sur les autres, et on ne pourra alors plus rouler dessus aussi facilement.

Un mardi d’avril, j’ai profité du fait que Natacha (l’ornithologue) ait du matériel à démonter sur la piste du Lion pour retourner au hangar Avion – car nous ne pouvons jamais traverser la banquise seuls.

L’intérieur avait bien changé : les machines étaient collées les unes contre les autres. Les bateaux étaient attachés au plafond. J’ai dû escalader les engins à la recherche des vélos. Et je les ai trouvés.

Comme j’étais seule, je n’en ai sorti qu’un, toujours en escaladant les engins. Il était en parfait état de marche – à peine sous-gonflé. Bref, j’ai fait un petit tour de vélo sur la piste du Lion avec Natacha et Killian, puis nous sommes rentrés.

J’en ai discuté autour de moi. Lise (menuisière) était très motivée pour en chercher d’autres. Mais déjà le samedi suivant, les conditions de banquise avaient changé. Une rivière s’était formée autour de l’île des Pétrels. Nous y rejetons de la saumure donc l’eau gèle à plus basse température. Le passage était rendu difficile (voire impossible selon certains) entre l’île des Pétrels (où nous logeons) et la piste du Lion. Mais, avec Lise et Florent (lidariste) on a tout de même tenté le coup.

La traversée de la piste du Lion n’a pas été simple. A l’aller, la rivière avait partiellement gelé (il faisait -23°C ce matin-là). La première traversée a été difficile parce que la glace qui s’était formée le long des îlots était particulièrement lisse et glissante. Malgré mes microspikes, j’ai dû monter à quatre pattes sur la piste du Lion. Lise et Florent, qui n’étaient pas équipés, ont dû se tracter à la force de leur bras en s’accrochant au bord d’une faille pour accéder à la piste. Et nous y sommes arrivés.

Dans le hangar avion, les vélos restant étaient rangés sur une plateforme en hauteur. Lise, qui a l’œil, a trouvé une échelle et à trois, nous avons descendu un par un cinq vélos que nous avons sortis un par un du hangar. Il y en avait trois très potables et trois sans espoir. Après un petit tour sur la piste du Lion, nous avons décidé de ramener les vélos sur Pétrels avec l’objectif de les remettre à neuf.

Nous avons fait glisser les vélos depuis la piste sur la banquise, un par un. Puis chacun avec notre vélo (d’abord les cassés) nous sommes retournés depuis la banquise vers Pétrels. Cependant, entre-temps, la température était remonté (-21°C pas plus) et la rivière s’était reformée. On marchait dans une sorte de boue de petit morceaux de glace et d’eau. Lise, puis Florent, ont mis le pied dans cette saumure à température fortement négative – de quoi perdre ses orteils. Preuve étant faite que nos équipements sont étanches, nous avons mis les vélos abîmés à l’abri et nous sommes repartis chercher les vélos restés sur la banquise.

Quitte à être sur la banquise avec des vélos en état de marche, autant faite un petit tour, histoire de tester de matériel, de s’assurer de l’adhérence de la banquise, de voir si on est assez adroit, etc.

La banquise n’est pas une patinoire. Une fine couche de cristaux se forme en surface. Ça craque un peu quand on marche dessus. C’est suffisamment rugueux pour y rouler en vélo. Alors on a passé un appel radio pour dire qu’on quittait l’Anse du Lion et on est partis.

Le vélo, c’est fantastique même sur la banquise. On n’a pas le bruit ou l’odeur des engins à moteur. On a tout de suite une sensation de vitesse. Le vent est froid sur le visage. Mais comme on fait un effort, ça passe. Heureusement que nos mains étaient bien protégées. Le froid ne fait pas de cadeau.

Nous avons fait le tour de Pétrels. Nous sommes rentrés dans le Pré, la texture de la banquise avait bien changé. Elle était plus pâteuse, nous avancions plus lentement. Puis, nous sommes remontés à la base, à pied, parce que la piste verglacée est impraticable à vélo.

Depuis, les vélos ont un succès fou. Tout un chacun les empreinte. De la même manière que pour une sortie à pied, il faut un sac « banquise » (il faudra que j’en parle de cela-là aussi) et il faut partir à plusieurs avec autorisation. Le chef de district nous demande aussi de mettre un casque.

Normalement, la glace rejette le sel en se formant. Mais la banquise est salée – si, si ! J’ai moi-même goutté un morceau pour vérifier — les vélos sont donc très fragiles dans cet environnement. On les lave quand on rentre avec un des rares tuyaux extérieurs qui déverse de l’eau douce : celui qui sert à laver les engins.

Je compte bien réparer les vélos qui sont restés à l’abri côtier. On pourra alors partir bien plus souvent.