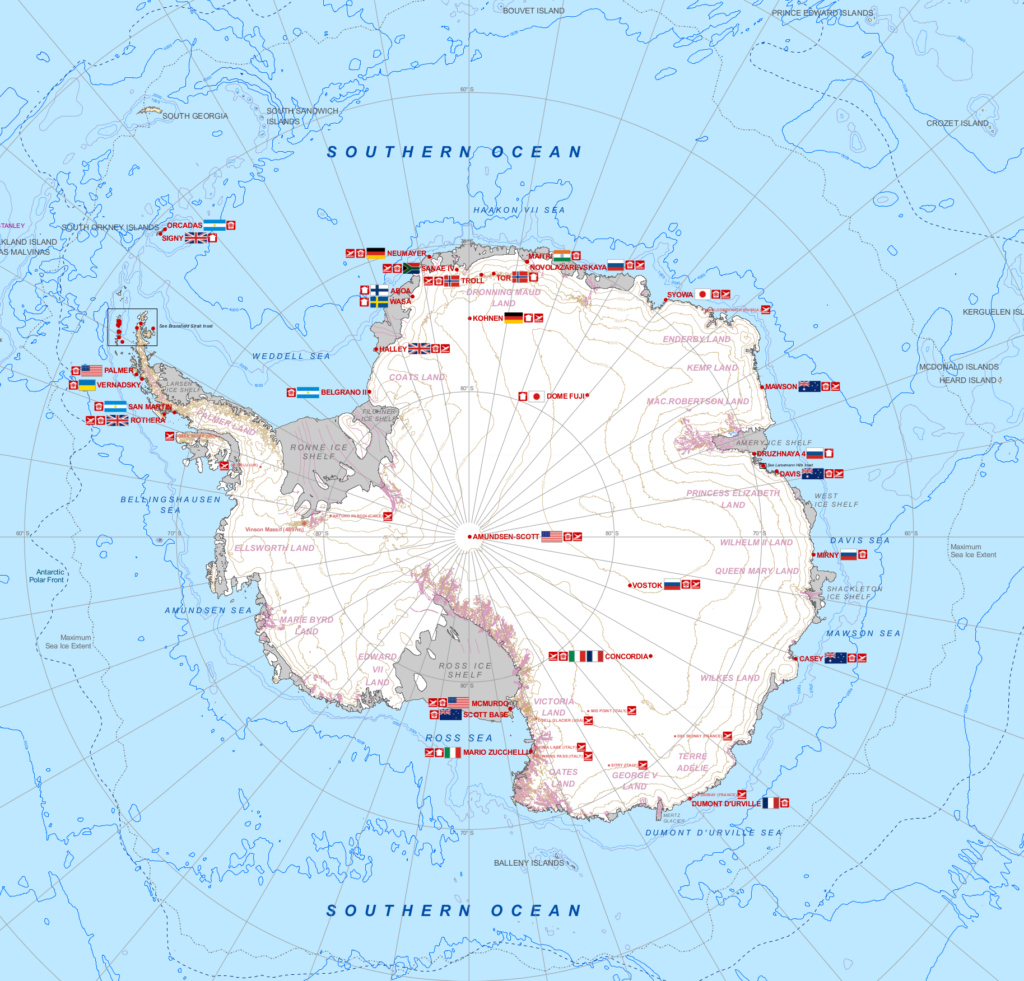

A DDU, il y a des manchots, mais il y a aussi des phoques.

Décompte

Le 5 janvier, je suis sortie avec Simon Targowla, biologiste du programme Antarctic seals and the sea-ice environment pour comptabiliser les phoques présents sur la banquise.

Pour l’instant, je ne vous ai parlé que des manchots, mais il y a aussi beaucoup de phoques à Dumont d’Urville (DDU). Il y a cinq espèces de phoques sur place :

- Les plus communs, ce sont les phoques de Weddell. Ils sont visibles sur la banquise proche des côtes en été. Même si on ne les voit plus en hiver, leur activité vocale sous-marine révèle leur présence durant toute l’année dans l’eau.

- Ensuite, il y a les phoques Crabier. S’il s’agit du phoque le plus commun à l’échelle de la planète, il est encore assez rare à DDU. Il est présent dans le pack et au large. Il y en a de plus en plus sur DDU. Cette année, quelques dizaines ont été répertoriés alors qu’ils était plutôt rares avant.

- Le léopard de mer. C’est le phoque qui mange les phoques… et les manchots. Il faut s’en méfier, il est rapide et il mord aussi les humains.

- L’éléphant de mer, le plus gros de tous les phoques, qui est encore considéré comme un animal sub-antarctique alors qu’on en en voit tous les ans ici en Antarctique.

- Le phoque de Ross a été répertorié mais il n’a pas encore été vu cette année.

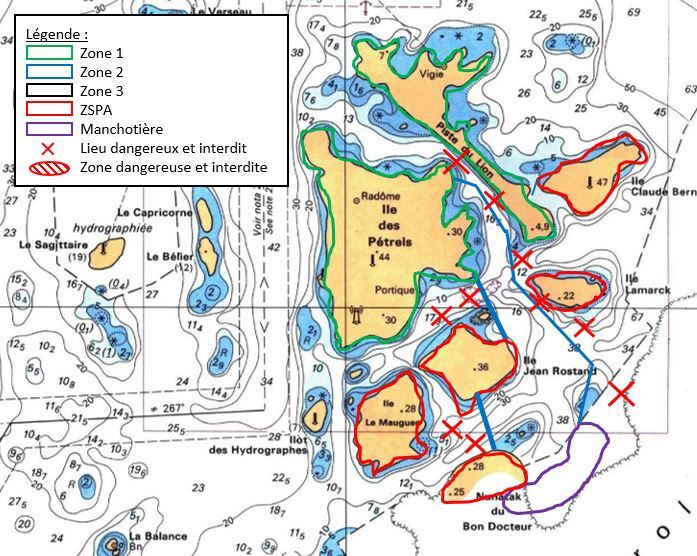

Avec Simon, nous nous sommes baladés sur la banquise en passant de trou d’eau en trou d’eau. Les phoques s’y rassemblent et ils dorment autour par dizaines. Ils arrivent sur la banquise par ces trous et ne s’en éloignent pas.

Ainsi, ils peuvent facilement s’enfuir en se jetant dans le trou en cas de danger.

Les phoques font entre 2,5 m et 3,2 m. Les mâles sont plus petits que les femelles et ne dépassent pas les 2,9 m. Un jeune pèse déjà dans les 200 kg, mais un adulte fait facilement dans les 350 kg. Nous comptons le nombre de phoques.

Nous notons le sexe et s’ils sont adultes, jeune adultes, ou des « pups » (bébé, en anglais) : des jeunes de l’année que Simon appelle des knackies, parce qu’ils en ont la forme.

Pour différencier un petit adulte d’un gros jeune, Simon regarde le nombre de cicatrices. Ce n’est pas une certitude, mais plus les phoques sont âgés, plus ils sont marqués.

Transpondeurs

Natacha, ornithologue du programme 109 me propose de sortir le 9 mars. Il s’agit de placer une petite puce sous la peau de quelques phoques. On dit qu’on les « transponde ».

Je pars avec Natacha, Lise, Simon et Killian. C’est beaucoup de monde pour une manip’ sur des animaux. Dans toutes celles que j’ai faites jusqu’à présent, nous étions 3 au maximum.

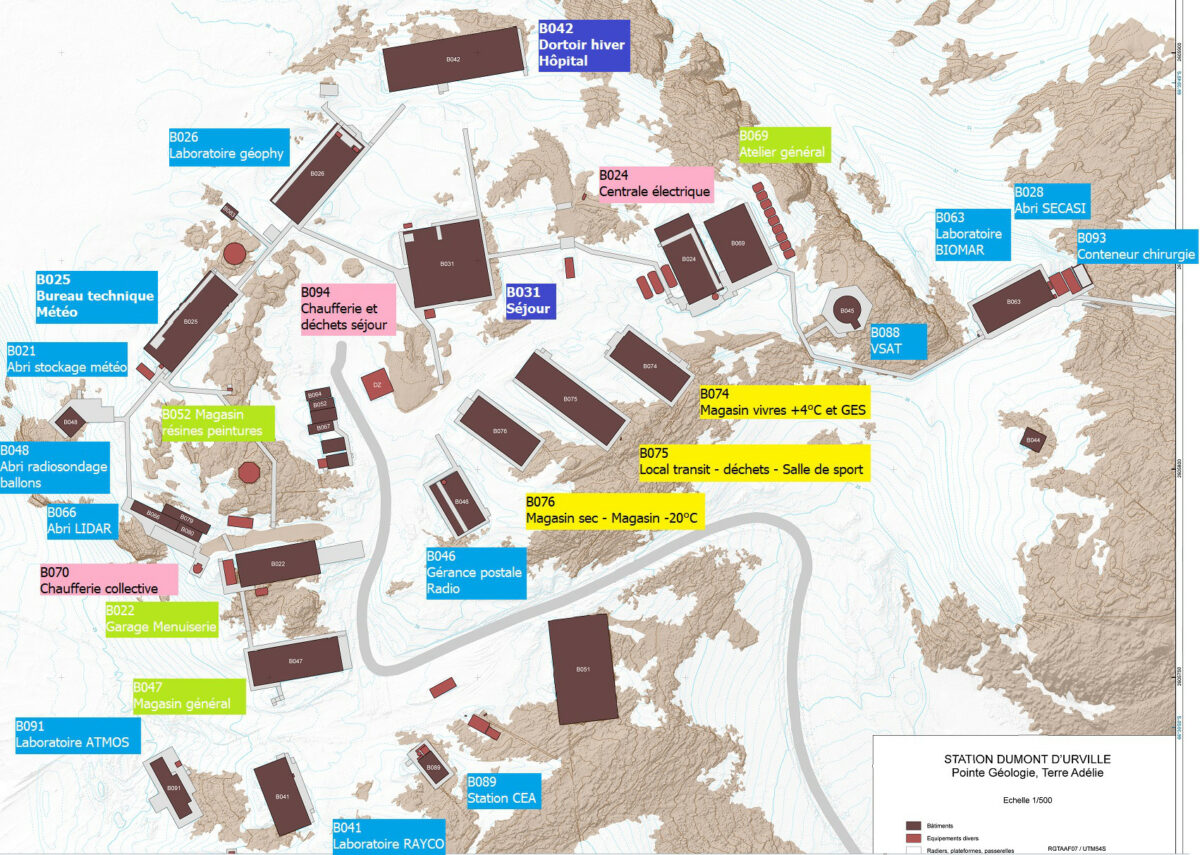

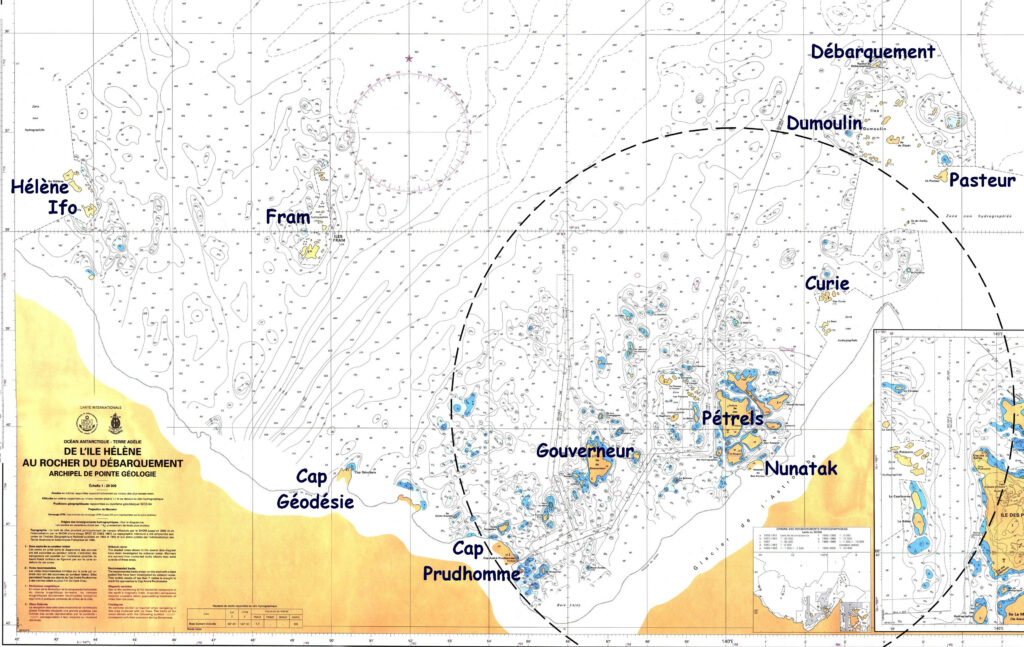

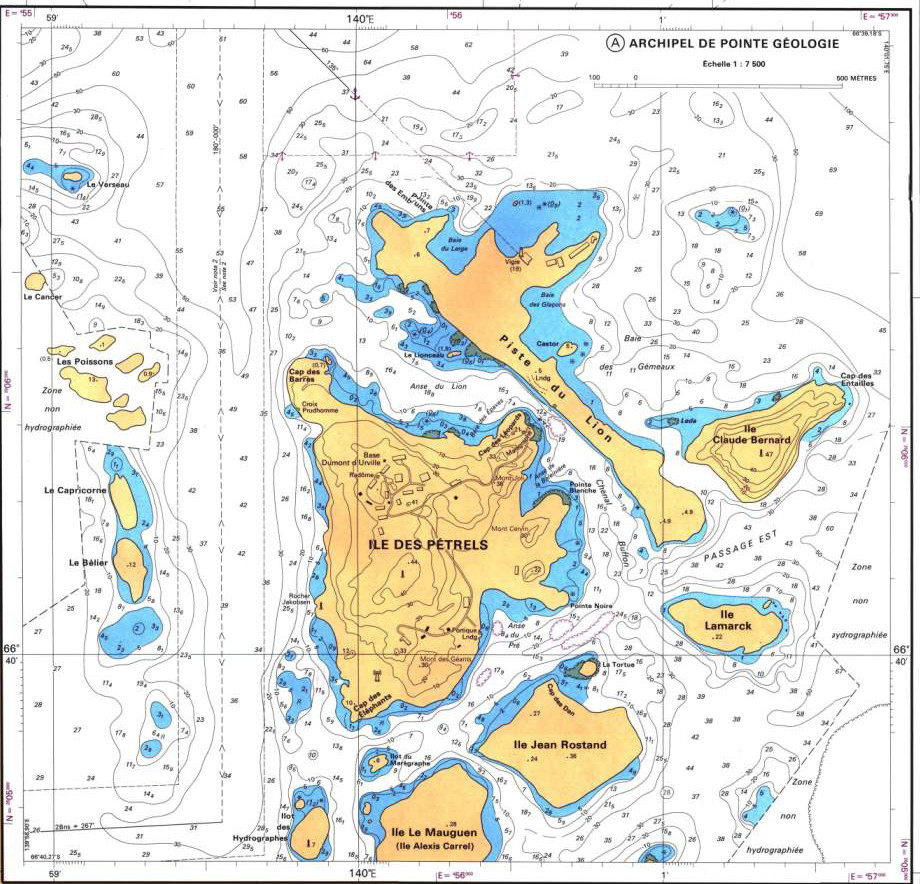

Nous sommes partis avec la pulka chargée de matériel, les microspikes aux pieds. Le ciel était magnifique, les icebergs superbement bleus. Nous avons marché jusqu’à atteindre un premier trou de phoques. Pas très loin : nous étions tout près de Pétrels.

Comme toujours dans une manipulation, il y a quelqu’un qui fait la manip’ et quelqu’un qui prend les notes. Natacha et le rédacteur faisaient seuls le tour des phoques d’un point d’eau. On note l’âge et le sexe. Natacha prend une photo du ventre (parce que les tâches sur leur ventre forment un motif unique) et donne le numéro de la photo. Elle a à la main un détecteur qu’elle passe sur le bas du dos du phoque et qui bipe quand le phoque est transpondé. On note le numéro de transpondage. Natacha repère ainsi les femelles qui ne sont pas transpondées. Seules les femelles sont marquées parce que les programmes de recherche n’ont droit qu’à un certain nombre de marquages par an et que les femelles sont plus susceptibles de revenir à DDU.

Quand on trouve une femelle, on la capture. D’abord, Simon et Natacha (qui ont l’habitude) placent une capuche sur la tête du phoque. Ce n’est pas facile. Les phoques se débâtent et mordent. Cela peut durer quelques minutes. Puis trois personnes immobilisent le phoque sans le blesser. Une dernière personne fournit les ustensiles à Natacha, qui pique le phoque à la queue avec une grosse seringue. Cette partie est très rapide, mais il fait bien tenir le phoque. Il se débat.

Hydrophones

Simon travaille pour un programme qui cherche à suivre l’activité vocale des phoques sur une année de façon à caractériser les particularités (les dialectes) des phoques de Weddell autour de DDU. Pour cela, il enregistre les phoques en continu durant une semaine par mois.

Simon enregistre les phoques sous l’eau à l’aide d’un hydrophone. Les sons que font les phoques sous l’eau, vous n’avez jamais entendu cela. Simon a eu la gentillesse de me fournir quelques uns de ses enregistrements.

Écoutez-les (avec un casque de préférence) :

C’est difficile d’imaginer qu’un animal fait ce genre en bruit et qu’il pourrait le faire volontairement. Un excellent moyen de vérifier que ce sont bien les éléments d’un mode de communication est de demander à l’animal. On peut diffuser ces sons à proximité d’un phoque : s’il réagit, s’il répond, alors on considère que ce son a bien une « signification », une fonction dans les échanges. La nature de la réponse (agressivité, approche, fuite…) nous renseigne sur son sens pour les phoques.

Actuellement, les phoques ne sont plus à DDU. Ils sont au large et fréquentent la lisière de la glace de mer. Plus la banquise est loin, plus ils sont loin. Mais on peut les suivre à la trace. Je vous en parlerai dans un prochain article.