Depuis le retour des phoques, je suis de sortie toutes les semaines. Si je ne suis pas celle qui sors le plus dans l’équipe, je fais partie des amateurs un peu mieux formés.

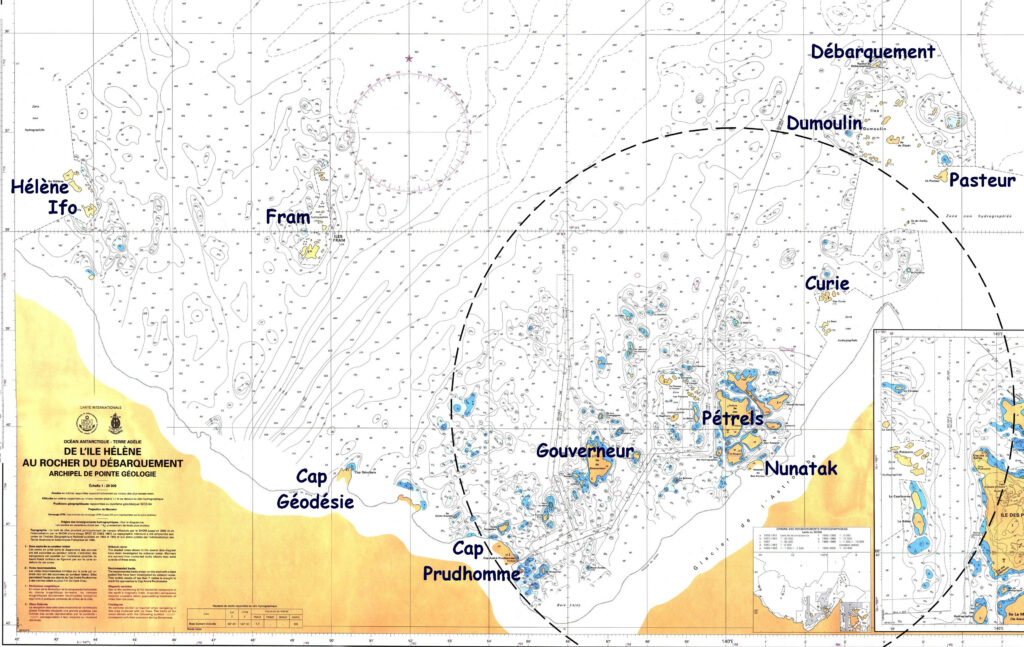

Sondage à Débarquement

La première étape, c’est de définir un périmètre sécurisé sur la banquise dans lequel partir à la recherche des phoques. Les ornithologues aussi étaient impatients de sortir explorer les environs, mais pour cela, il fallait attendre des sondages de la banquise jusqu’à Débarquement à 8 km (et à Hélène à 12km). Avec le dista (chef de la station), Natacha et Florent, nous sommes partis dans l’après-midi du 6 novembre. L’aller-retour a été sportif mais un succès. Le périmètre autorisé est immense. Nous ne pourrions pas aller plus loin en une journée de marche.

Les sorties « phoques »

Cette année, ils étaient deux à devoir sortir à la recherche de phoques : Natacha pour les transpondages et Simon pour les enregistrements audios. Donc ils étaient deux à avoir besoin de personnes pour les accompagner (plus on va loin, plus on doit être nombreux pour des raisons de sécurité) et pour les aider. Les pauvres avaient du mal à recruter, mais nous avions toujours la possibilité de sortir avec eux.

Natacha et les transpondages

Natacha est une force de la nature. Elle tire sur des kilomètres une pulka surchargée. Elle se lave les mains nues dans la neige par grand vent. Et elle peut repartir le lendemain.

Lors d’une sortie « phoques », on fait le tour de toutes les îles et de tous les icebergs possibles, et Natacha scrute la banquise avec ses jumelles. En elle-même, la balade par beau temps entre les icebergs vaut la peine. Mais là, on cherche les phoques…

J’ai aidé à transponder le premier pup (bébé phoque) de l’année lors d’une sortie avec Natacha, Lise et Aubin, par un vent à décorner les bœufs. Nous avions du mal à avancer et surtout nous ressentions d’autant plus le froid. Il y avait quelques femelles gestantes de-ci de-là qu’on se doit de laisser tranquille. Et puis, au niveau de Derby, on a vu une femelle et son pup.

Un transpondage ?

Il s’agit de placer sous la peau des phoques (pups et femelles principalement) une puce RFID qui les identifie. Pour cela, on vole momentanément le pup à sa mère. Une personne distrait la femelle, pendant que Natacha et possiblement une seconde personne tire le pup à quelques dizaines de mètres. Les phoques mordent, donc Natacha leur met une capuche sur la tête. Une personne monte sur le pup sans mettre de poids sur l’animal, juste pour l’immobiliser et vérifie qu’il respire bien.

Imaginez que vous êtes cette personne. Vous avez enlevé vos crampons pour ne pas blesser l’animal. Vous portez de gros gants parce qu’il mord même à travers la capuche (si, si, ça m’est arrivé). Vous êtes à genou au-dessus du pup. Vous vous assurez que les nageoires restent dans la capuche. De temps en temps, il bouge et vous augmentez la pression. Derrière vous, Natacha désinfecte le dos de l’animal, pas très loin de la queue. Elle vous prévient quand elle pose le désinfectant et quand elle pique parce que le pup s’agite à ces moments. Elle pique à l’aide d’une sorte de pistolet. L’aiguille fait de l’ordre d’un millimètre. De temps en temps, le pup bouge beaucoup et il saigne. Dans ce cas, elle prend de la glace autour d’elle et fait un point de compression. Puis elle vous tend le bout d’un mètre ruban que vous placez à la hauteur du nez de l’animal et vous dit la longueur (de l’ordre de 1,20).

Ensuite, vous vous levez et vous poussez le pup sur un filet, ni trop vers l’avant ni trop vers l’arrière. Le filet sert à soulever l’animal pour le peser. Natacha et vous soulevez l’animal (entre 25 et 50 kg) à l’aide d’une barre que vous placez sur votre épaule. On repose le phoque qui n’a pas cessé de gigoter pendant toute l’opération. On lui enlève la capuche et on le remet à côté de sa mère.

Pendant toute l’opération, la femelle a cherché son petit qui périodiquement crie à l’aide. Les comportements des mères sont très variables, de la fuite à la grande agressivité. Mais un de vous doit toujours la distraire, l’empêcher d’arriver là où vous travaillez ou d’aller piquer le petit d’un autre phoque qui se trouverait par hasard à quelques dizaine de mètres. A l’aide de la capuche pour adulte, votre collègue lui cache la vue des opérations. Pour une raison qui m’échappe les phoques ne nous attaquent pas. Ils sont pourtant beaucoup plus gros que nous (450 kg). Le pire est la morsure, qui n’a pas eu lieu cette année. Une fois qu’on s’est assuré que la mère et le petit se reconnaissent et interagissent ensemble. On note les mesures du pup et son numéro de transpondeur. Natacha désinfecte ses affaires et prépare d’autres aiguilles. Vous nettoyez dans la neige le reste du matériel de toutes les déjections que le pup a pu y déposer.

Les sorties se sont enchainées, vers Débarquement et aussi vers Hélène. Je fais partie des happy-fews qui ont pu aller à Hélène. J’ai fais une dernière sortie avec Coline, la coordinatrice science de l’IPEV en début de campagne d’été. Les petits partaient déjà à l’eau. Et puis début novembre, la banquise a débâclé.

Les audios de Simon et Isabelle

Isabelle Charier est chercheuse au CNRS. Elle étudie les communications mère-jeune. Est-ce qu’ils sont capables de se reconnaitre et surtout à quel moment à partir de la naissance cette reconnaissance se met-elle en place ? Pour cela, elle et Simon enregistrent les cris de contact entre les pups et leurs mères. Ils suivent une quinzaine d’individu de Bernard à Pasteur.

Ils vont placer une enceinte à côté de la mère à l’opposé du pup et vont émettre une série de cris, de son petit mais aussi d’autres petits du même âge. Ils filment la scène pour savoir si la femelle a une réponse comportementale différente aux cris de son jeune, vis-à vis d’un jeune étranger. Et ils font la même expérience avec les pups en diffusant des cris de mères. Isabelle fait cette expérience juste après la naissance (quand c’est possible), ou alors une semaine après la naissance, puis à 2 puis à 3 semaines. A chaque fois, le pup grossit donc sa voix change. Elle calcule les temps de latence entre les réactions et les premières diffusions. Est-ce que la mère s’approche du micro ou est-ce qu’elle va renifler son petit ou vérifier s’il est bien à coté d’elle. Il faut attendre le bon moment pour diffuser les cris. Il ne faut pas que les phoques soient trop vocaux ou agités (on ne différencie pas à quoi ils réagissent), ni trop endormis (sans quoi ils ne réagissent pas).

Les premiers résultats indiquent qu’il y a peu de réponses des petits, sauf quand ils sont tout seuls. Sans doute ont-ils une plus grande motivation à retrouver leur mère et les soins maternels à ce moment-là. Les femelles, quant-à elles, réagissent aux cris de leur pups quand ils ont entre 1 et 2 semaines.

Une dernière sortie phoques avec Simon

Le 20 novembre, c’est la débâcle de la banquise depuis quelques jours. Nous ne savons pas si l’accès jusqu’à Pasteur (à 5 km) sera possible ou non, car cette île est cachée par le glacier. La décision tombe le matin après un vol de reconnaissance de l’hélicoptère. C’est bon, nous avons l’autorisation de partir.

Nous sommes partis à trois (Simon, Antoine le nouveau responsable technique et moi). L’équipement de Simon était trop lourd. J’ai pris une deuxième pulka. Après quelques kilomètres, la mer n’est plus qu’à une dizaine de mètres. Arrivée à Pasteur, nous nous avons fait une première expérience. Le long d’une rivière, pas très loin de quelques phoques allongés sur la banquise. On élargit la faille à la scie de façon à avoir un beau trou.

Simon met à l’eau : un haut-parleur qui restitue les chants des phoques, une webcam qui filme l’arrivée potentielle des animaux et un microphone qui enregistre l’expérience. On amarre solidement le tout dans la glace. Et on attend 10 min. Puis on lance les sons : 5 fois 5 phrases différentes. Puis on attend à nouveau10 min. Bref, on a eu le temps de manger notre sandwich durant la manip’. Mais à la troisième phrase, un phoque a sortie la tête de l’eau. Il a sorti les narines de l’eau une dizaine de fois, à chaque inspiration. Simon a déjà fait l’expérience de la réaction violente d’un phoque à cette phrase. Pour lui, elle veut dire quelque chose. Nous sommes sceptiques. Et si c’était jusque le temps que le phoque curieux arrive ? Un hasard que ce soit à cette phrase.

Nous sommes ensuite allés à Derby. Simon a changé l’ordre des pistes. Une fois de plus un phoque apparaît. Il est plus prudent que le premier. Il nous a vu à travers le trou d’eau. Il faut dire que nous étions bien plus attentif et proche du trou lors de cette deuxième expérience. Le phoque a pris peur. Il est allés respirer quelques mètres plus loin.

Enfin, nous sommes arrivés à Florence. Là, nous sommes tombés sur un trou de 80cm de diamètre dans la banquise. Nous avons bien évacué la glace flottante et envoyé uniquement la phrase en question. Un immense phoque est arrivé. On a pu le voir nager sous l’eau, c’était magnifique. Une deuxième phrase quasi identique a produit le même effet. Puis on a envoyé une musique quelconque et aucun phoque n’est apparu. Simon était aux anges.

J’ai sans doute assisté à une grande découverte scientifique : la musique qui appelle les phoques.